便秘外来

便秘じゃないかと悩んでいるけど、なかなか病院では言い出せなくて、という方も多いかと思います。

下記の項目をチェックしてみてください。一つでも当てはまるようなら、便秘症の可能性があります。

便秘の中には、大腸がんなど怖い病気が潜んでいることもありますので、是非一度ご相談ください。

あなたの便秘度をチェックしましょう

- 3~4日便が出ないことがある

- おなかが痛くなったり、不快感がある

- 排便してもすっきりしない・残便感がある

- いきまないと便が出ない

- おなかが張って苦しい

- 便が非常に硬くて、コロコロしている

便秘の定義について

便秘の定義とは、本来体外に排出すべき糞便を十分かつ快適に排出できない状態のことを言います。

日本全国に約470万人いると言われています

便秘症の診断基準とは

以下の6項目のうち、2項目以上を満たす場合を学会では便秘と定義しています。

排便の4回に1回以上、以下のような状態である

- ①強くいきむ必要がある

- ②兎糞状便(コロコロ硬い)である

- ③残便感がある

- ④直腸肛門の閉塞感や排便困難感がある

- ⑤手を使った排便介助(摘便など)が必要である

- ⑥自発的な排便が週に3回未満

【慢性】の診断にはさらに、6か月以上前から症状があり、最近3か月で上記基準を満たすこと、とされています。

慢性便秘の分類

大きく分けると機能性便秘と器質性便秘に分けられます。

▲機能性便秘にはⒶ排便回数減少型とⒷ排便困難型があります。

A 排便減少型

①弛緩性便秘

大腸の蠕動運動が弱くなったり、筋力が低下して便が押し出せない(腹筋弱い高齢者・女性)

痙攣性便秘

ストレスによって自律神経が乱れることで腸管が収縮し、便の通りが悪くなる

症候性便秘

他の疾患(神経・内分泌・代謝性疾患・膠原病など)の部分症状として生じる二次的な便秘

薬剤性便秘

カルシウム拮抗剤(血圧を下げる)・抗コリン剤(パーキンソン病の薬)・H2遮断剤(胃酸抑える)・抗うつ剤 オピオイド系鎮痛剤(麻薬)

B 排便困難型

直腸性便秘

便が直腸に達しているが、便意が脳に伝わらなくて出ない(便意我慢しすぎ、浣腸の乱用など)

器質性便秘

▲器質性便秘とは大腸がんなど消化管の器質的疾患による通過障害によって引き起こされる便秘です。

狭窄性(大腸がん・クローン病・虚血性大腸炎)と非狭窄性(巨大結腸 直腸重積・直腸瘤など)があり、大腸内視鏡による確定診断が必要で、手術を要する場合もあります。

まずは便秘の状態を把握するために、問診では排便状態(週に何回あるか)のチェック、下血や激しい腹痛などがないか確認します。

触診や聴診、腹部レントゲンなどで便のたまり具合を判断します。

また全身状態のチェックとして採血を行い、甲状腺機能低下や糖尿病、電解質異常などないかを確認する場合もあります。

大腸がんが強く疑われれば、腫瘍マーカーの測定や便潜血検査も施行して、大腸内視鏡検査の必要性を判断します。

これらの検査で問題なければ、機能性便秘と判断ができます。

機能性便秘と診断されたら

食生活を見直して、排便を改善するような食物を摂取したり、運動(ストレッチなど)や排便時の姿勢などに気を付けることが重要です。

機能性便秘と診断されたら、どうすればよいのか、その対処法について解説します。

もちろん下剤を飲むというのも選択肢の一つですが、それ以外にも便秘を解消するためにすべきことはいろいろあるんです。

①食生活の見直し

①食物繊維・発酵食品を摂ることにより便の量を増加させ、これにより腸が刺激を受け排便を促します。

②1日3回、適切な食事量をきちんと摂らないと便の量が不足して、十分な排便が得られません。

③水分も十分に摂取しないと、水分不足を補うために大腸での再吸収がふえ、便が硬くなってしまいます。

便秘に良いとされる食べ物

乳製品・発酵食品

善玉菌の代表である乳酸菌を含んでいます。

腸内の乳酸菌を増やすことで、環境を整えることができます。

納豆・ヨーグルト・キムチ・チーズ・お味噌などに含まれています。

またお酢に含まれるクエン酸は、悪玉菌を減らすのと腸刺激作用もあります。

食物繊維

水溶性と不溶性があります。

水溶性

果物や海藻類に含まれます。腸の中でゲル状となり便を柔らかくし、出やすくします。

不溶性

穀物や根菜に多く含まれており、水分を吸収すると膨らみ便の量を増やすことで、腸管刺激し、腸の蠕動運動を高めます。

オリゴ糖

糖類の一種で、そのほとんどは単糖が二個結合した二糖類です。

乳酸菌の栄養となり、乳酸菌を元気にして増やし、腸を活性化する効果があります。

ヨーグルトにも含まれていて、悪玉菌を弱らせる効果もあります。

そのほかにはオリーブオイル(主成分のオレイン酸は体内で吸収されにくく、腸まで届き便をスルリと出す効果があります。

またお茶(オオバコ茶・ドクダミ茶・プーアール茶など中国茶)にも効果があると言われており、便秘解消のほか脂肪分解・整腸作用・胃のむかつき改善という効能もあります。

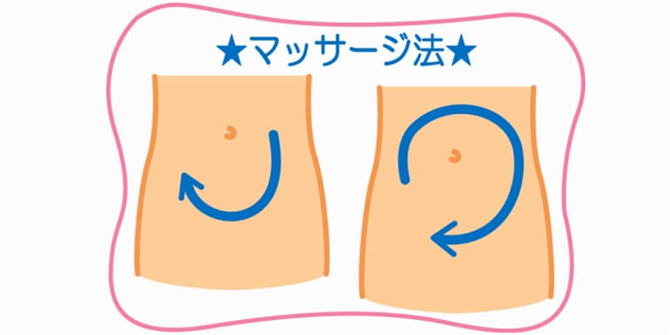

②運動療法とマッサージ

- ①運動療法で腹筋を鍛えることにより、排便時の腹部圧迫が効率よく出来ます。

腹筋を鍛える体操(座ったまま腹筋・おへそのぞき腹筋)や腸を刺激するストレッチも有効です。 - ②主に腹部のマッサージで排便を促進させることが可能です。

特に運動ができない、高齢者の方に有効です。

腸が刺激されて排便を促します

③正しい排便習慣をつける

朝食をとることにより脳から大腸に信号が送られ、大腸に強い蠕動運動が起こります。

また便意があればすぐにトイレに行くことも重要で、我慢を繰り返すと、直腸肛門反射が弱くなり便意を感じにくくなります。

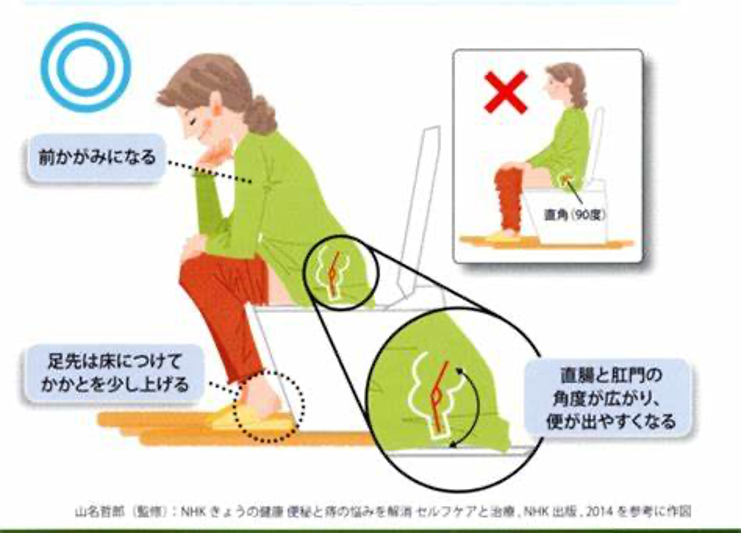

スムーズに排便するために、排便姿勢(考える人のポーズ)も重要です。

上記のような生活習慣の改善や運動療法など行っても改善しないときには、下剤の適応となります。

④下剤について

浸透圧下剤

腸管からの水分再吸収を抑える。長期使用の安全性塩類下剤(酸化マグネシウム)・糖類下剤(モニラック)・ポリエチレングリコール製剤(モビコール)2018年発売

膨張性下剤

硬くなった便を柔らかく膨らませるカリメロースナトリウム(バルコーゼ)

膨張性下剤

硬くなった便を柔らかく膨らませる

カリメロースナトリウム(バルコーゼ)

刺激性下剤

大腸粘膜と神経叢刺激センナ・センノシド・プルゼニド・アローゼン・ラキソベロン・レシカルボン・麻子仁丸や大黄甘草湯

2012年以降に、新しい作用機序の下剤がいくつか発売されています。

上皮機能変容薬

小腸上皮細胞のイオンチャンネルに作用し、腸内の水分分泌を促進し便を柔らかくする ~アミティーザ・リンゼス

胆汁酸トランスポーター阻害薬

腸管内の胆汁酸を増やすことで、腸内に水分分泌や大腸蠕動運動を促進し、便を柔らかくする。~グーフィス

内服の第一選択は、浸透圧制下剤となります。内服しやすさから酸化マグネシウムがよく使用されますが、腎機能の低下している高齢者には、高マグネシウム血症の危険性があります。

その代用として、上皮機能変容薬や胆汁酸トランスポーター阻害薬が最近は使用されています。

刺激性下剤は、時にコントロールが難しく、長期使用にて効果が減弱するなど問題点があり、常用ではなくて、頓用として使用されることが多くなっています。

難治性の場合は、複数の下剤を併用する場合があります。ただ他の薬剤と違って、排便状況により内服の調整を行ってもいいと考えています。

腸の働きとその活性化(腸活)について

近年、健康や美容を意識する方にとって「腸活」は重要なキーワードになっています。腸活とは食生活や生活習慣を見直すことによって、腸の持つ本来の力を取り戻すことを指します。では腸の持つ本来の力とは何でしょうか?

◆腸・その働き

①:食事で得た栄養素を消化、吸収する

栄養素の吸収は主に小腸で行われ、その長さは大腸と小腸を合わせると5mになり、その面積はテニスコート1面分もあります。

②:腸管神経ネットワーク~脳腸相関~

腸管には2つの神経叢、粘膜下(マイスナー)神経叢と筋層間(アウエルバッハ)神経叢があり、脳による支配だけではなく、腸が自ら判断を下すことが出来ます。また腸は脳神経だけではなく、多くの臓器と複雑にコミュニケーションを取り、連携しています。

③:腸内に侵入した外敵と戦うために、免疫細胞全体の約6割が存在する免疫の砦

腸内に病原菌が侵入すると、腸壁の内部にいる免疫細胞が危険を察知して、メッセージ物質(サイトカインなど)を放出します。

腸管にあるパイエル板という免疫器官も、これら腸管免疫に大きく関わっています。

このように腸が正常に働くためには、腸内環境を整える必要があります。

腸の中には大きく分けて3種類の菌、すなわち善玉菌・悪玉菌・日和見菌があり、善玉菌が優勢ならば正常に機能しますが、悪玉菌が優勢になると腸の働きが乱れて様々なトラブルが起こります。

◆腸活に必要なこと

食事:発酵食品と食物繊維を積極的に摂取する。またオリゴ糖やEPA・DHAもよい。

発酵食品そのものが腸内細菌のエサになる。調理や胃酸で死滅した菌もエサになります。

⇒ヨーグルト・味噌・納豆・キムチやぬか漬け・醤油・酢・塩麹など食物繊維でも特に水溶性食物繊維は善玉菌のエサとなり、悪玉菌を抑制します。

⇒海藻・ごぼう・もち米・おくら・アボカド・ブロッコリーなどねばねばした食感あり。オリゴ糖は善玉菌だけのエサとなり、善玉菌を増やします。

⇒たまねぎ・バナナ・はちみつなど、ヨーグルトと一緒に食べるのがお勧め。EPAとDHAは体内で産生できない、ω3系の不飽和脂肪酸。腸の炎症を抑え、潤滑油として便通改善効果もある。

⇒青魚・鮭・アマニ油など

運動:腸の蠕動運動を促進する効果あり。ウォーキングや軽いエクササイズやストレッチなど

マッサージ:おへその周りを時計回りにマッサージ。眠っていた腸が刺激され、排便を促す効果

便秘でお悩みの方は是非一度ご相談ください

当院では、腹部の触診、聴診や腹部レントゲンで、あなたのおなかの状態をチェックして、治療方針を決めていきます。お気軽にご相談ください。